Quando, il 24 novembre 2015, un caccia F-16 turco abbatté un aereo da guerra russo Su-24 sul confine turco-siriano, un inviperito Vladimir Putin bollò pubblicamente l’incidente come “una pugnalata alle spalle inferta dai complici del terrorismo“, riferendosi all’aviazione del presidente Recep Tayyip Erdoğan. L’episodio innescò nervosismo e tensione nelle cancellerie dei principali players globali, trattandosi della prima volta dal 1952 che un aereo russo veniva abbattuto da un velivolo militare di un Paese NATO. Nella precedente occasione, il tenente statunitense Royce Williams e il sottotenente David Rowlands avevano appunto bersagliato quattro MiG-15 sovietici nei cieli sovrastanti il Mar del Giappone, nel corso di una missione concepita per tagliare le linee di rifornimento nordcoreane.

Pericolose schermaglie belliche in una porzione di mondo ribollente: la definizione potrebbe essere mutuata dall’originale contesto estremo-orientale post-bellico all’attuale, e parimenti fragile, status quo mediorientale. Sebbene gli attori siano fondamentalmente dissimili – da un lato lo “zar” Putin e dall’altro il “sultano” Erdoğan – gli interessi, per procura o meno, sono invece affini. Sia Mosca che Ankara considerano difatti il MENA come una regione dalla indubbia pregnanza geostrategica, la presenza nella quale si spiega attraverso il prisma della sicurezza nazionale. La decisione del Cremlino, nel 2015, di appoggiare il presidente siriano Bashar al-Assad tramite raid aerei – seguiti a ruota dai boots on the ground della oscura compagnia di mercenari Wagner – ha costituito il principale coinvolgimento militare russo nel Grande Medio Oriente dai tempi della catastrofica avventura afghana. Una decisione dettata sì dalla ricerca di un rinnovato prestigio globale, tanto più in un’area di mondo storicamente egemonizzata dal rivale statunitense, ma cagionata altresì dalla menzionata tutela della sicurezza e dell’interesse nazionali. Questi ultimi attengono in particolar modo ai miliziani dell’ISIS, la cui galoppata trionfatrice in territorio siriano rischiava non solo di intonare il de profundis della dinastia filo-russa degli Assad (già alle prese con la contemporanea offensiva dell’Esercito siriano libero), ma altresì di risvegliare quei mai completamente sopiti aneliti jihadisti nel Caucaso russo – “ventre molle” della Federazione putiniana, e in quanto tale galvanizzabile dalla rappresentazione mediatica di un'”armata invincibile” (come pareva essere allora quella del fu al-Baghdadi). Da non sottovalutare, poi, gli interessi economico-petroliferi di Mosca, essendo un Paese gasiero come la Russia naturalmente predisposto a interessarsi della regione energeticamente più considerevole del pianeta.

Non meno rilevanti, anzi potenzialmente più impellenti, sono gli interessi turchi in tutta la regione araba, e oltre (come dimostra la penetrazione nel vicino Corno d’Africa). Quello che sino ai primi decenni del XX secolo era territorio sultanale, è diventato nell’ultima decade lo sbocco obbligato del neo-ottomanesimo di Erdoğan, che proprio nella Siria degli Assad ha avuto il suo acme. Alla “vanagloria” della politica estera post-ottomana ivi si aggiungono considerazioni di diretta rilevanza per la sicurezza turca, dal momento che proprio nelle aree a ridosso del confine turco-siriano – sui cui cieli, nel 2015, si è consumato l’accennato scontro russo-turco – risiedono più di un milione di curdi, buona parte dei quali quivi affluiti proprio dalla Turchia dalla Grande Guerra in poi. Una presenza resa particolarmente minacciosa dall’indebolimento di Assad, e quindi insostenibile dalla conquista di YPG e peshmerga di sacche di territorio nonché dal tentativo di rapprochement tra curdi siriani e curdi iracheni evocante spettri di grande Kurdistan a due passi dall’Anatolia.

Non è quindi un caso che proprio in Siria scoppiasse la scintilla delle acredini tra “sultano” e “zar” – che pure storicamente si erano scontrati per il controllo di territori più settentrionali, dalla Crimea ai Balcani agli Stretti. Imperativo moscovita era (e rimane) sostenere Bashar al-Assad e la minoranza alawita al potere, oltre a contrastare l’avanzata dell’ISIS; parola d’ordine turca quella di sopprimere, o quantomeno contenere, la pressione curda, ma anche di determinare un regime change a Damasco sostenendo l’eterogenea schiera di guerriglieri ribelli sunniti – pur avendo ciò il verosimile effetto di beneficiare l’avanzata jihadista (ed ecco spiegato il perché della brutale affermazione di Putin sui turchi “complici dei terroristi”). Tutto ciò sin quando, nella grande strategia turca in Siria, a prevalere fu l’entusiastico appoggio al rovesciamento del regime Ba’ath. È in questa cornice che si inserisce la crisi diplomatica del 2015, uno dei punti più bassi nelle relazioni bilaterali russo-turche dalla fine della Guerra Fredda, complici le “gravi conseguenze” promesse a caldo da Putin nei confronti di Erdoğan.

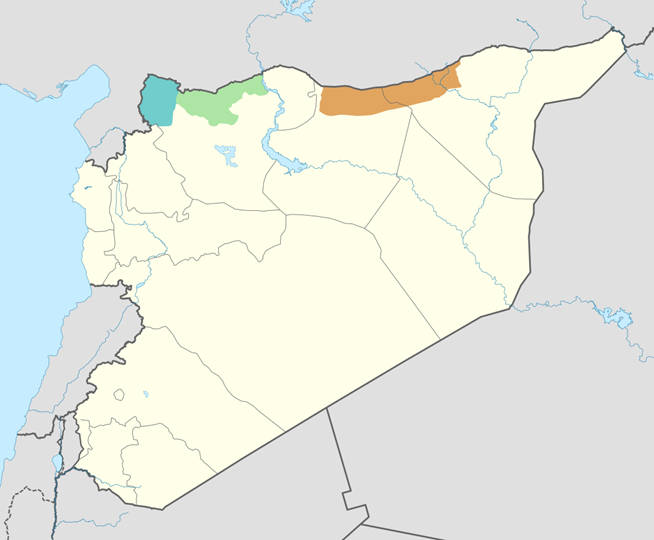

Alla luce di quanto detto poc’anzi, stupisce come appena un anno dopo, il 9 agosto 2016, il capo di Stato turco fosse accolto a San Pietroburgo dal “grande amico” (a suo dire) Putin. A cambiare non fu la sostanza delle rispettive politiche estere, quanto piuttosto le dinamiche interne turche. Poco meno di un mese prima, nella notte tra il 15 e il 16 luglio, il fallito colpo di Stato a Istanbul e Ankara aveva provocato la durissima reazione dell’AKP contro il predicatore islamico Fethullah Gülen e i suoi sodali, e accelerato la transizione costituzionale interna dal parlamentarismo a un presidenzialismo “puro” (poi formalizzata referendariamente nel 2017). Negli stessi mesi, era proseguita a spron battuto la lotta armata tra curdi (PKK) e forze dell’ordine turche, scandita a suon di attacchi esplosivi e retate brutali non solo nel sud-est del Paese – mentre i guerriglieri curdi iracheno-siriani guadagnavano territorio e acclamazione internazionale per il loro ruolo-bastione contro lo Stato islamico. Fu la concomitanza di tali fattori a far sì che, in Turchia, l’immanenza della questione curda prendesse il sopravvento, mettendo in second’ordine (ma non abbandonando del tutto) il sovvertimento di Assad. Le forze armate turche procedettero così, nell’agosto 2016, all’invasione di una fascia della Siria settentrionale per respingere i curdi e creare una “zona cuscinetto” – provocando la stizzita reazione di Washington (che proprio sulla fanteria curda confidava per far sì che la minaccia jihadista potesse essere ridimensionata senza nuovi avventurismi a stelle e strisce in Medio Oriente).

Da allora, Mosca e Ankara sembrano essersi riavvicinati – a scapito di Washington, come dimostrato dallo sgomento statunitense dinanzi all’acquisto turco del sistema di difesa aerea S-400 russo. Beninteso, gli obiettivi finali continuano a essere divergenti: i russi, che hanno sempre sostenuto la necessità di un regime forte e secolare come quello di Assad, con il loro intervento (e col sostegno iraniano e degli Hezbollah libanesi) hanno di fatto salvato quest’ultimo da una capitolazione quasi certa; i turchi, che invece hanno rifornito di armi e danaro i ribelli sunniti dell’Esercito siriano libero, continuano a caldeggiare l’instaurazione di un nuovo regime sunnita e filo-turco a Damasco, ma hanno preferito concentrare il loro interesse sulla fascia di confine, assieme all’Esercito nazionale siriano – forse consapevoli che Assad abbia ormai trovato nella protezione russo-iraniana il proprio elisir di vita (quanto lunga non è dato saperlo). Il che, causalmente, ha peraltro determinato un avvicinamento tra forze governative e curdi.

Il ruolo turco di promozione dell’Islam politico le ha attirato le antipatie di alcuni tra i principali regimi regionali, su tutti l’Egitto e l’Arabia Saudita, al contempo legandola a doppio filo con il Qatar (i cui investimenti sono stati ben accolti nella fase più acuta della crisi monetaria turca). Pur non volendo farsi troppo coinvolgere nelle diatribe settario-confessionali regionali, Mosca è nondimeno uno dei sei Paesi al mondo che hanno inserito la Fratellanza musulmana nella propria lista delle organizzazioni terroristiche (dal 2003), trovandosi certamente più a suo agio nel dialogare con autocrati laici piuttosto che con leaders politico-religiosi (sunniti). Ne è dimostrazione l’arrivo del ministro degli Esteri Lavrov e del collega della Difesa Šoigu al Cairo quattro mesi dopo il colpo di Stato militare che ha deposto l’islamista Morsi. Che l’appoggio russo potesse colmare il vuoto temporaneamente lasciato dagli statunitensi spinse peraltro l’amministrazione Obama a rivedere la propria freddezza verso il regime di al-Sisi, così da sbloccare la vendita di armi già sospesa sull’onda dell’indignazione democratica nel post-golpe.

Non è quindi un caso che l’altro scenario in cui le mire russe e turche divergono in maniera assai palese sia quello libico: laddove la Turchia, assieme al Qatar, costituisce difatti il principale alleato politico-militare del Governo di accordo nazionale tripolino di Fayez al-Serraj, la Russia supporta conversamente l’Esercito nazionale del feldmaresciallo Khalifa Haftar a Tobruk, in compagnia di Arabia Saudita, Egitto e Francia.

Quello russo-turco, allo stato delle cose, non è quindi certo un matrimonio, ma nemmeno un divorzio – piuttosto una comunione d’intenti tra chi, come Erdoğan, cerca di condurre una politica estera propria fondamentalmente slegata dai vincoli NATO, e chi, come Putin, non ha che da guadagnare nel coltivare le relazioni con uno Stato sempre più pària in seno alla coalizione avversaria – la destabilizzazione della quale è dopotutto uno dei cardini più o meno ammessi della politica estera russa. Convitato di pietra rimangono ovviamente gli Stati Uniti – dove però, limitatamente allo scenario siriano, c’è chi non vede esattamente di cattivo occhio il coinvolgimento di molteplici attori. La “seconda” e “terza Roma” ringraziano, e continuano a preferire concentrarsi sugli obiettivi comuni piuttosto che sulle divergenze.