Il grande progetto ferroviario della regione baltica sta incontrando notevoli difficoltà finanziarie e di implementazione, ma rimane di primaria importanza commerciale e strategica. Specie dinnanzi al rischio di un confronto militare con Mosca.

La Rail Baltica è un’infrastruttura di trasporto in costruzione dal 2016 per collegare Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia attraverso linee ferroviarie elettrificate ad alta velocità. Questo progetto ferroviario è volto a facilitare i collegamenti tra gli Stati baltici e l’Europa centro-orientale, rafforzando i legami economico-commerciali con la Polonia e con la Germania. Collegando la capitale estone Tallinn con Varsavia, la Rail Baltica passerà attraverso Pärnu (Estonia), Riga (Lettonia), Panevėžys e Kaunas (Lituania), con una diramazione verso Vilnius (Lituania), e dovrebbe ridurre drasticamente i tempi di percorrenza tra le città della regione. La lunghezza totale dell’infrastruttura sarà di 660 km.

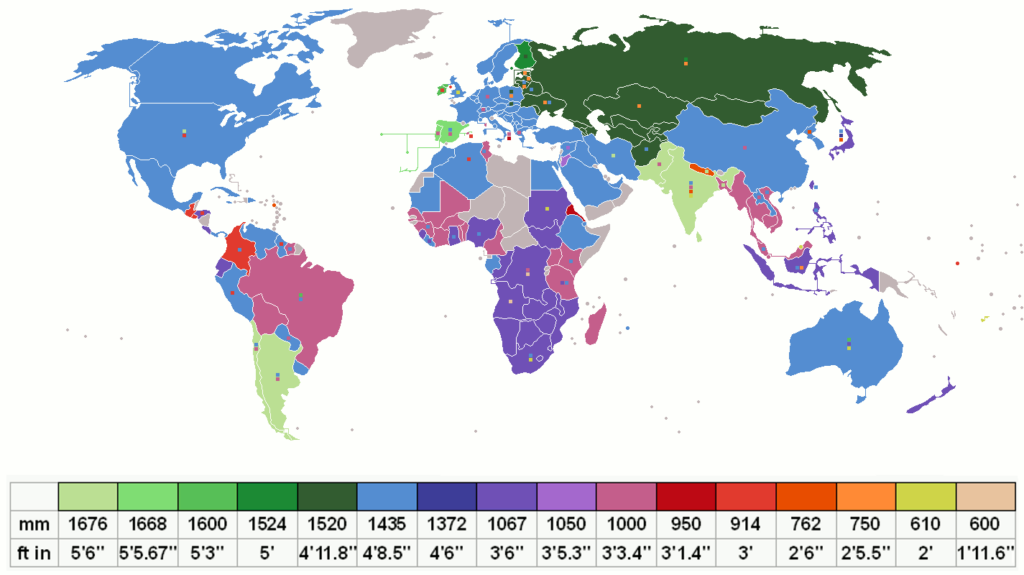

Scartamenti e sicurezza regionale

Fino alla Seconda guerra mondiale, i tre Paesi baltici presentavano uno scartamento1 standard (1435 mm) in linea con la rete ferroviaria europea. Tuttavia, a seguito dell’annessione da parte dell’URSS, vennero integrati nel sistema ferroviario sovietico, il quale presentava binari a scartamento largo (1520 mm). Per questo motivo, la Rail Baltica viene presentata come un “ritorno simbolico degli Stati baltici all’Europa” tramite l’adozione dello scartamento standard, l’implementazione del sistema di gestione ferroviaria ERTMS (European Rail Traffic Management System), e l’inclusione dei Paesi di transito nella Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T).

Questo ritorno appare molto più che simbolico alla luce dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Federazione Russa nel febbraio 2022. Vista l’assertività della politica estera russa, Estonia, Lettonia e Lituania considerano infatti la Rail Baltica come un progetto chiave per la sicurezza regionale, poiché faciliterebbe un più rapido trasporto di equipaggiamento e truppe in caso di necessità. In un recente sondaggio, la maggior parte dei cittadini baltici ha confermato di trovarsi d’accordo con questa affermazione. Così, oltre alla sua rilevanza economica e turistica, dal 2022 la Rail Baltica ha acquisito un’importanza strategica come potenziale corridoio logistico per la difesa e la sicurezza europee.

Il problema dei ritardi

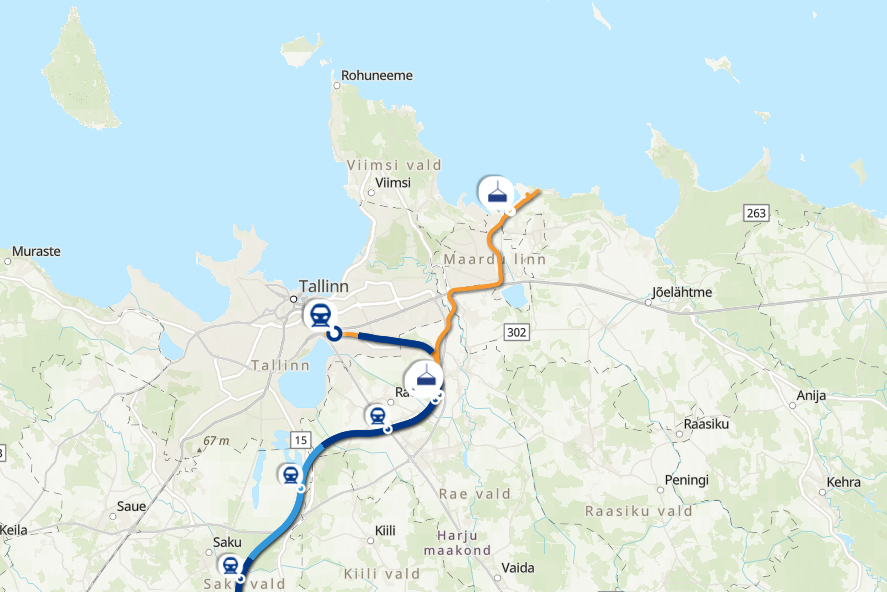

Fig. 2. Mappa dei lavori in corso nella sezione settentrionale di Rail Baltica, nella regione di Harju (Estonia). Fonte: Mappa interattiva – info.railbaltica.org/en.

Nel corso degli anni, l’attuazione del progetto ha subito diversi rallentamenti. Dopo la pianificazione iniziale (2010 – 2017), i lavori per la Rail Baltica sono iniziati ufficialmente tra il 2016 e il 2017, con l’obiettivo di completare la linea entro 10 anni. Eppure, il progetto è proseguito a rilento per varie ragioni, come l’inflazione crescente in tutti e tre gli Stati baltici e i problemi con i codici edilizi e le normative sull’espropriazione dei terreni in Lettonia. Così, la data di completamento è stata posticipata di qualche anno. Ad oggi, stando a quanto dichiarato dalla Commissione Europea a novembre 2024, l’obiettivo sarebbe quello di completare almeno la prima fase del progetto (ossia stabilire un collegamento ferroviario rapido ed elettrificato tra i Paesi Baltici e la Polonia) entro il 2030. La seconda fase, invece, consisterebbe nell’integrazione completa di questa infrastruttura all’interno della rete ferroviaria europea, ma la sua attuazione non è ancora stata pianificata entro una data specifica.

Recentemente è stato calcolato che il 43% circa della linea principale verrà completato entro la fine del 2025. Sebbene i lavori più importanti procedano in linea con la tempistica complessiva del progetto, l’obiettivo di portare a termine il restante 57% della linea principale entro il 2030 potrebbe rappresentare una stima troppo ottimistica. Al contrario, non sarebbero da escludere ulteriori slittamenti della data finale di inaugurazione della Rail Baltica.

I costi crescenti

Un’ulteriore causa delle tempistiche dilatate è l’aumento dei costi di finanziamento che si è avuto nel corso degli anni. Al momento dell’inizio dei lavori, il costo totale previsto era di 5,8 miliardi di euro. Uno studio condotto da Ernst & Young aveva dimostrato non solo la fattibilità della Rail Baltica in termini finanziari, ma anche che i benefici socio-economici misurabili (circa 16,2 miliardi di euro, senza contare quelli non misurabili) superavano nettamente i costi previsti. Questa cifra, però, fu ampiamente messa in discussione da un gruppo di esperti in logistica e ingegneria, che criticarono il suddetto studio per le sue stime troppo elevate dei benefici e, dunque, per l’assenza di una giustificazione adeguata a sostegno dei costi necessari per finanziare il progetto.

Come dimostrato in un rapporto congiunto dei revisori dei conti di tutti e tre i Paesi baltici nel 2024, i costi previsti sono quadruplicati rispetto ai circa 6 miliardi iniziali, raggiungendo 23,8 miliardi di euro: circa 15 mld sarebbero necessari per costruire la linea principale della Rail Baltica entro il 2030; il resto, invece, servirebbe per la seconda fase in data da destinarsi. Tuttavia, secondo la più recente analisi costi-benefici (2024), i benefici economici diretti ed indiretti provenienti da Rail Baltica si aggirerebbero attorno ai 48 miliardi di euro per i Paesi Baltici. Se reale, una simile cifra supera di gran lunga i costi previsti, giustificandoli ampiamente.

Ad oggi, il progetto ha già ottenuto più di 4 miliardi di euro in finanziamenti nazionali e tramite strumenti dell’UE come il Connecting Europe Facility, il quale può coprire solamente fino all’85% dei costi totali. Ciononostante, il budget pluriennale dell’UE dal 2021 al 2027 prevede un tetto massimo di fondi disponibili per i progetti di trasporto, il quale è stato quasi raggiunto. La conseguenza principale è che sarà più difficile accedere ai fondi comunitari per supportare i costi di questa infrastruttura, rendendo più complicato vedere la rotta principale completata entro il 2030. Anche per questo, gli attori in gioco starebbero considerando nuovi meccanismi di finanziamento del progetto, tra cui le partnership pubblico-privato (PPP) e l’uso di fondi per la mobilità militare dell’UE per sostenere il trasporto di truppe e attrezzature lungo la rete di trasporto transeuropea.

La questione lettone

Fig. 3. Lavori in corso per la costruzione della nuova stazione di Riga. Fonte: Jon Worth; Flickr

D’altronde, l’aumento dei costi della Rail Baltica è stato causato anche da gravi problemi di governance, corruzione e uso improprio di fondi pubblici in Lettonia. A giugno 2024, la Saeima (Parlamento lettone) ha istituito una Commissione d’inchiesta sul processo di attuazione del progetto. Il rapporto finale, pubblicato dopo circa sei mesi, ha evidenziato gravi carenze nella gestione interministeriale e burocratica della Rail Baltica in Lettonia, le quali hanno contribuito all’aumento dei costi di costruzione e ad una sopravvalutazione delle capacità di realizzazione nei tempi previsti, con chiare ricadute finanziarie nel lungo termine. Pur rispettando il principio della presunzione di innocenza, la Commissione ha inoltre indicato possibili responsabilità politiche riconducibili all’ex primo ministro Krišjānis Kariņš, all’ex direttore strategico di AS “RB Rail“, e ai precedenti ministri dei Trasporti Kaspars Briškens e Tālis Linkaits.

A dicembre 2024, la Procura generale della Lettonia ha avviato un procedimento penale per verificare le responsabilità di alcuni funzionari pubblici sospettati di aver causato perdite al bilancio statale nell’ambito della costruzione delle linee ferroviarie della Rail Baltica. Ad oggi, le indagini sono ancora in corso e riguarderebbero pure casi di corruzione. Anche alla luce di queste problematiche, il governo lettone ha imposto ai ministeri dei Trasporti, delle Finanze e dell’Economia di definire entro luglio 2025 un tetto massimo dei costi nazionali del progetto che dovrà essere giustificato con motivazioni fondate.

Conclusioni

La Rail Baltica rappresenta un’infrastruttura ferroviaria di importanza vitale per lo sviluppo economico, turistico, e commerciale dell’area baltica. Al tempo stesso, assume un forte valore simbolico per via dell’adozione dello scartamento standard europeo da parte dei Paesi baltici.

Il progetto ha incontrato una serie di criticità strutturali e congiunturali che ne stanno rallentando il completamento. I costi sono aumentati in modo significativo rispetto alle stime iniziali, sono emersi episodi di malagestione dei fondi pubblici a livello nazionale, e l’inflazione ha aggravato le difficoltà di implementazione in tutti e tre gli Stati coinvolti. Di conseguenza, i tempi di realizzazione si sono progressivamente dilatati, complicando la pianificazione complessiva.

Sebbene il contributo dell’Unione Europea sia stato finora determinante per il progetto, gran parte delle risorse previste nel quadro finanziario pluriennale 2021–2027 sono già state allocate, e quanto resta del bilancio attuale risulta insufficiente per replicare l’entità di finanziamenti finora raggiunti. A fronte di un costo stimato di circa 15 miliardi di euro solo per la prima fase del progetto (da completare entro il 2030), i soli 4 miliardi finora assicurati rappresentano una quota alquanto esigua. In un contesto economico sfavorevole, rispettare le scadenze previste appare dunque altamente complesso, con il rischio di nuovi rinvii.

Il futuro della Rail Baltica dipenderà in larga misura dalla capacità dei tre Stati baltici di reperire forme alternative di finanziamento. In tal senso, Estonia, Lettonia e Lituania potrebbero valutare l’opportunità di attingere a fondi di coesione UE, o sfruttare le nuove risorse messe a disposizione dal piano ReArm Europe, che include anche prestiti per infrastrutture a uso civile e militare su territorio europeo. Questa ipotesi non solo porterebbe ad un’accelerazione dei lavori in corso, ma rafforzerebbe la natura strategica della Rail Baltica come infrastruttura chiave per la sicurezza e difesa europea — in linea, del resto, con le nuove priorità geopolitiche della politica dell’Unione.

Alessandro Vitiello

1 La distanza fra i bordi interni dei ‘funghi’ delle due rotaie costituenti il binario.