Nelle ultime settimane, lo sguardo dei media – italiani in particolar modo – si è concentrato sul ginepraio libico e sul topolino partorito dalla montagna della Conferenza di Berlino. Il Nord Africa ha fagocitato l’attenzione dei più e nel Medio Oriente in balia di vaticini di terza guerra mondiale conseguenti l’uccisione del generale Qasem Soleimani è passato in secondo piano l’avanzamento del conflitto siriano. Se l’etichetta di guerra civile è desueta perlomeno dall’intervento di Mosca nel 2015, la crisi siriana è ora quanto mai internazionalizzata, seppur con la tendenza alla progressiva concentrazione delle sorti del paese nelle mani di un solo attore esterno, il Cremlino artefice di una pax russa in via di consolidamento. Se è la Federazione a detenere saldamente il timone della crisi guidando la nave siriana verso l’affermazione irreversibile della vittoria sul campo da parte del governo damasceno di Bashar al Asad, il principale interlocutore è la Turchia.

Lo è stata in special modo nell’ottobre scorso, quando Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan hanno negoziato a Sochi un accordo sulla Siria nord-orientale, obiettivo dell’offensiva turca “Sorgente di pace” avviata dopo l’annuncio trumpiano – l’ennesimo – di ritirata delle forze statunitensi dalle zone sotto controllo curdo. Allora si decise il mantenimento della fascia di circa 150 chilometri di lunghezza per 32 di profondità compresa tra Tel Abyad e Ras Al Ayn conquistata dalle truppe turche come parte di una più ampia zona di sicurezza auspicata da Ankara lungo il confine turco-siriano. Oggetto dell’accordo anche l’ingresso delle truppe di Mosca e di Damasco nei territori siriani lungo il confine al fine di facilitare la rimozione di elementi delle Unità di protezione popolare (Ypg) curde e delle armi di queste ultime (misura questa applicata anche per Manbij e Tel Rifaat). Infine, l’organizzazione di pattugliamenti congiunti russo-turchi a est e ovest dell’area dell’Operazione “Sorgente di Pace”.

Al di là dei dettagli tecnici relativi all’attuazione, l’accordo di Sochi ha sancito una prima convergenza d’intenti tra Russia e Turchia intorno alla Siria. Mentre il Nord-Ovest controllato da forze dell’opposizione a Bashar al Asad vede Mosca e Ankara su fronti opposti (benché la situazione in tale contesto sia ben lungi dall’essere statica, come vedremo oltre), le aree a est dell’Eufrate hanno permesso di approdare a un compromesso apparentemente win-win.

Il gioco a somma zero tra turchi e russi è stato infatti accantonato per lasciare spazio a una coalizione contro il comune nemico curdo. Quest’ultimo e il progetto di autonomia promosso dal Partito dell’unione democratica (Pyd) e dal suo braccio armato – l’Ypg – è infatti lo sconfitto certo di questo allineamento. Per Mosca, i disegni curdi rappresentano il maggior ostacolo all’integrità territoriale siriana e all’investitura effettiva della “delfina” Damasco a vincitrice; una minaccia ancora maggiore dell’opposizione e dei qaidisti del Nord Ovest in quanto forte di un sostegno internazionale solido e diffuso. Per Ankara, i curdi ritenuti espressioni di un’organizzazione terrorista, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), sono una spada di Damocle sui propri confini suscettibile – benché più nella retorica pancurda che nei fatti – di unire i fratelli curdi negli altri paesi (Turchia inclusa) in una lotta congiunta per la propria autodeterminazione in chiave statuale. Se alla convergenza tra anti-curdismo turco e “assadismo” russo andiamo poi ad aggiungere il ripiegamento delle forze americane rimaste verso il confine iracheno e quindi verso le mosse delle milizie sciite in fibrillazione dopo la morte di Soleimani, il ritorno di fiamma dello Stato Islamico sotto forma di attacchi di mine vaganti e potenziali miliziani in formazione nel campo di al Hol così come l’ostilità delle tribù arabe, si finisce per completare un quadro desolante per il futuro dei curdi.

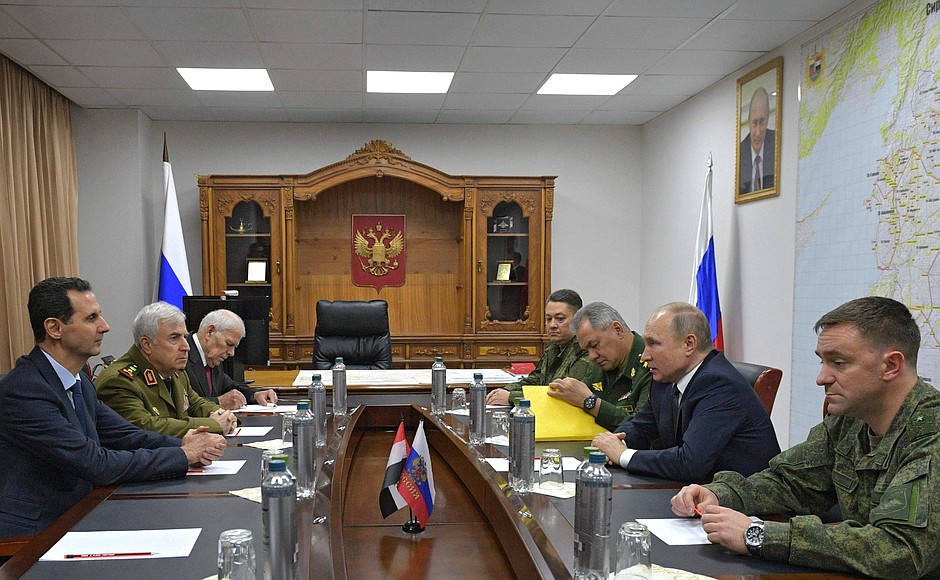

La preminenza russa sullo scenario siriano ha trovato un palcoscenico importante durante la visita di Putin a Damasco lo scorso 7 gennaio. Il fatto che l’incontro tra i due non si sia svolto al palazzo presidenziale di Asad, bensì al quartier generale delle forze russe nella capitale ha fatto ironicamente insinuare a qualche osservatore che sia stato il presidente russo a invitare l’omologo siriano nella “sua” capitale piuttosto che il contrario. L’arrivo di Putin a Damasco per la prima volta dal 2011 ha voluto lanciare un messaggio chiaro soprattutto al secondo alleato più importante del regime siriano, l’Iran. A cinque giorni dall’uccisione di Soleimani, principale artefice sia dell’intervento russo che delle operazioni iraniane in Siria, il messaggio putiniano appare piuttosto chiaro: a decidere a Damasco siamo noi, e la Repubblica islamica, orfana del comandante delle Forze al Qods e infiacchita ulteriormente dall’incombere di nuove sanzioni da Washington, non deve neppure pensare di puntare ai residui uomini statunitensi nell’est siriano come a vittime di ritorsioni. Un ritorno in gran spolvero dell’impegno militare a stelle e strisce a est dell’Eufrate infliggerebbe un colpo quasi esiziale al disegno di ricomposizione della Siria targato Mosca e Damasco.

Un assenso al ruolo della Russia come deus ex machina foriero di pace sembrava essersi ulteriormente consolidato il giorno seguente. L’8 gennaio, infatti, a Mosca si sono incontrati sotto gli auspici del Cremlino i capi dei servizi d’intelligence siriani e turchi. Malgrado i dettagli dell’abboccamento non siano trapelati, il vertice della sicurezza di Damasco Ali Mamluk avrebbe chiesto all’omologo di Ankara il riconoscimento dell’integrità territoriale siriana da parte turca, il ritiro delle truppe turche dalla Siria e l’eliminazione delle “cellule terroriste” dal governatorato di Idlib. Sarebbe stato inoltre oggetto di discussione una cooperazione turco-siriana nella lotta contro le forze curde. Insomma, l’impressione era quella di una Turchia che va a Mosca come a Canossa, dal capo cosparso di cenere e disposta ad aderire ai disegni russi.

Questi ultimi, tuttavia, si stanno decidendo nel governatorato di Idlib, nel Nord-Ovest controllato da jihadisti e forze dell’opposizione sostenute proprio da Ankara. Nei giorni scorsi, il regime di Bashar al Asad ha conseguito i maggiori successi militari nell’area dal 2014 a oggi, tra l’altro riuscendo a riconquistare il tratto dell’autostrada M5 tra Maarrat al Numaan e Khan Shaykhun. Violando il cessate il fuoco negoziato il 12 gennaio scorso tra Russia e Turchia, la violenta offensiva sulla regione di Idlib a suon di aerei da guerra russi e droni iraniani è infatti indicativa della determinazione del fronte damasceno di non scendere a patti con Ankara quando ad andare di mezzo è l’integrità territoriale siriana. Dal suo canto, neppure la Turchia è intenzionata a retrocedere, avendo annunciato di replicare a qualsiasi attacco governativo siriano contro le sue postazioni d’osservazione nell’area.

Putin si trova quindi impigliato in un intrico di alleanze ispirate a un multipolarismo a doppio taglio: la continuazione degli attacchi sul Nord Ovest potrebbe da una parte costituire l’ultimo – sanguinoso – passo verso la riunificazione siriana sotto il controllo dell’amico Asad e dall’altra dissotterrare l’ascia della guerra con l’amico-nemico turco, compagno tra l’altro di fondamentali sorti energetiche (si veda la recente inaugurazione del gasdotto Turkish Stream). E al di là della barricata, tra l’altro, sull’incancrenito scacchiere libico.